2016年4月から「第一弾」の配布が始まったマンホールカード。「マンホーラー」と呼ばれるマンホール愛好家だけにとどまらず、コレクターのすそ野は広がりつつあります。

ところで、マンホールカードの入手方法は?

1枚いくらなの?

なんのために配られているの?

いろいろ疑問があるかと思います。

ややマニアックな情報も含まれていますが、これを読めばマンホールカードについての理解がグッと深まりますよ。

目次

マンホールカードとは?

「下水道広報プラットホーム」が発行しているカードです

「(公益社団法人)日本下水道協会」内に事務局が設けられている「下水道広報プラットホーム」(以下GKP)がマンホールカードを企画・発行しています。GKPは国や各自治体のほか、大学の研究者、下水道事業に関わっている民間企業、さらには下水道事業に理解のある個人も参加している新しい組織です。

マンホールカードの配布が始まったのは2016年4月1日から。当初は、わずか28の自治体によるスタートでしたが、その後じわりじわりと増えていき、2018年8月現在では364の自治体が、さらに2020年12月現在では557の自治体が配布するまでになっています。右肩上がりで人気が高まっている状況を受け、カードを配布する自治体の数は今後も増えていくことでしょう。

717種類のマンホールカードが存在

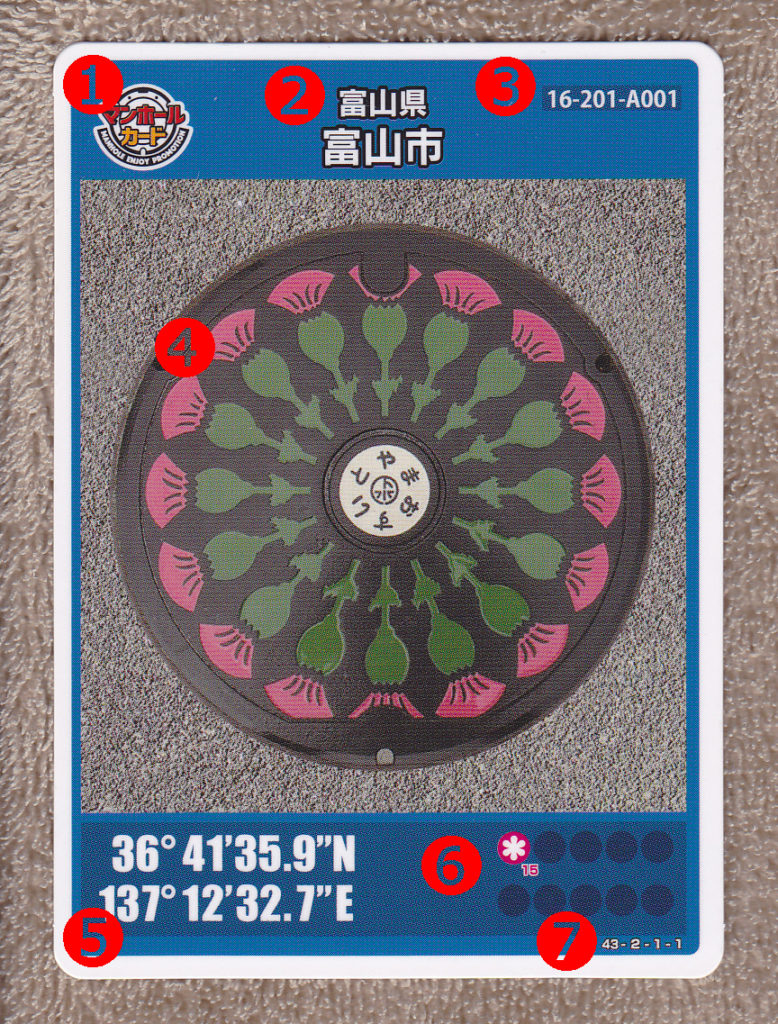

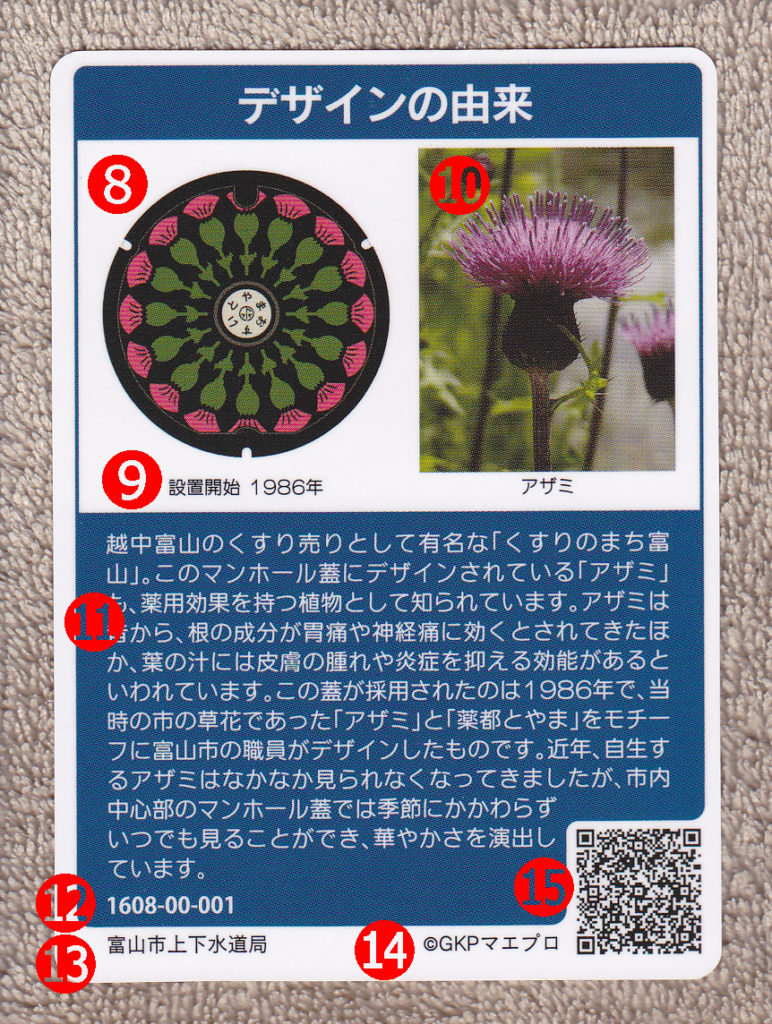

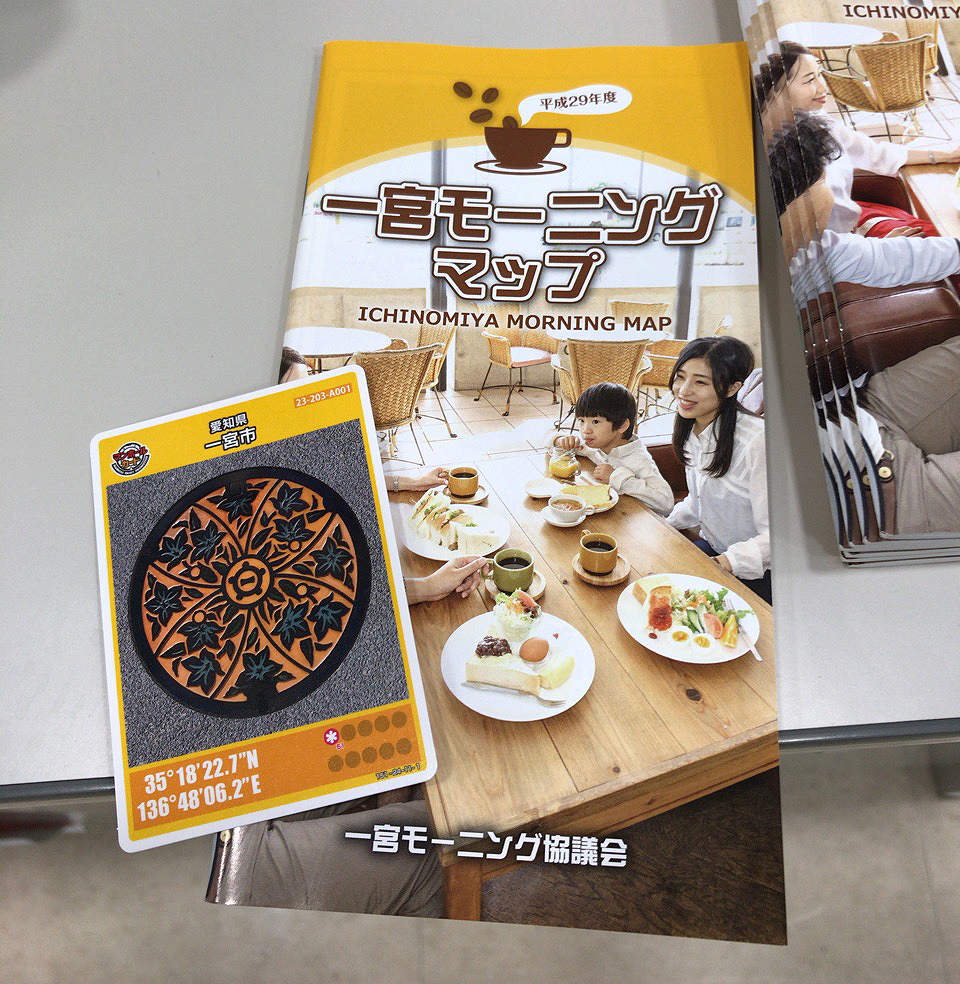

カードのオモテ面

1.公式ロゴマーク

2.自治体の名前

3.地方公共団体コードとデザイン管理番号

4.マンホール蓋の写真

5.マンホール蓋が設置されている場所の位置座標

6.ピクトグラム

7.コレクション番号

地方公共団体コードは「2桁の都道府県コード」+「3桁の市町村・政令指定都市コード」で表され、このカードの場合は「16=富山県」「201=富山市」を示しています。

このコード番号につづくアルファベットは基本的に「A」ですが、一つの自治体が複数デザインのマンホールカードを配布している場合、2種類目は「B」、3種類目は「C」…8種類目は「H」となります。また、マンホールサミット会場などで配布された限定プロモーションカードは「P」となっているようです。そのうしろは同じマンホールで違うカードデザインのものが発行されるたびに「002」「003」「004」と数字が増えていきますが、基本は「001」です。

ピクトグラムはマンホールの蓋に描かれているデザインの種類や分類を表しています。2017年8月現在「31種類のテーマ」があるとされていますが、下水道プラットフォームの公式サイトでは発表されていないので、ここで一覧を解説するのは避けておきます。

コレクション番号は左から順番に「全カードに発行順でつけられている連番」「地域ブロックごとの連番」「県内での連番」「市(町村)内での連番」で表され、このカードの場合は「43=全カードの中で43番(目)」「2=北陸ブロックの中で2番(目)」「1=富山県の中で1番(目)」「1=富山市の中で1番(目)」を示しています。

カードのウラ面

8.マンホール蓋のデザインイラスト

9.マンホール蓋の設置開始年

10.デザインのモチーフに関連する情報

11.デザインの由来説明文

12.製造管理番号

13.カードの配布場所

14.著作権クレジット

15.QRコード

QRコードは、各自治体の公式サイトや、各自治体が独自に作成したマンホールカード特設サイトなどへのリンクになっています。

なんのために発行しているの?

なにかとマイナスイメージで捉えられることの多かった下水道事業のイメージアップを図るべく、2012年に組織されたのが前述のGKPです。すでに愛好者が増えていたマンホールに着目し、下水道事業を広く理解してもらうためにGKPが生み出したのがマンホールカードだったというわけです。

日本には約1700の自治体があり、自治体ごとにマンホールのデザインが異なっています。当然のことながら、そのデザインには町の地名や特産物などが描かれているので、あたかもマンホールカードが観光パンフレットのような役割を果たすことになります。

GKP設立の目的

下水道界をはじめ様々な人々が交流する場として、情報共有や広報活動を通し、下水道の真の価値を伝えると共に、これからの下水道をみんなで考えていく全国ネットワークの構築を目指します。

マンホールカードとは

GKP内のプロジェクトチーム「マンホール・エンジョイ・プロモーション(マエプロ)」が中心となり、マンホールを管理する都道府県や市町村と共同で実現した世界初のマンホール蓋のコレクションカードです。

――GKP公式サイトより

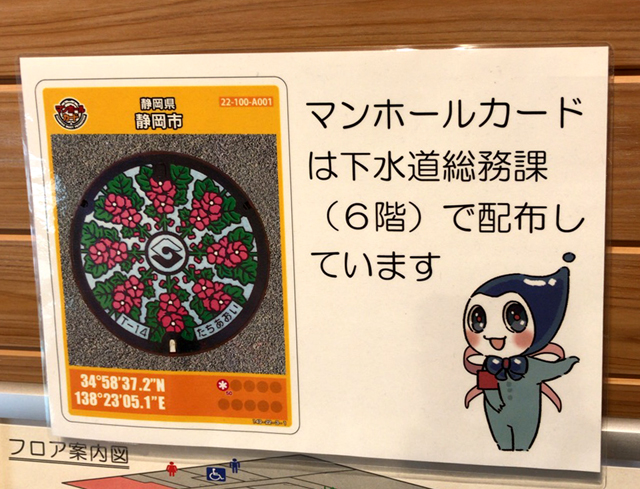

配布場所は?

マンホールカードの配布場所は基本的に以下のうちのどれかになります(もちろん例外もあります)。

・市町村庁舎とは別の上下水道局、上下水道のPR施設

・図書館や科学館、博物館、美術館

・鉄道の駅や道の駅などにある観光案内所

・観光施設の窓口、売店

原則として1種類のカードにつき配布場所は一ヵ所のみ。たとえば北海道稚内市のマンホールカードは市役所のみで配布されており、水道局の建物や観光案内所では配布されていません。※ごくまれに例外もあります。

市町村庁舎内の下水道担当部署は必ずしも1階の分かりやすい場所にあるとは限りませんが、受付や案内板を頼りにすれば問題なくたどりつけるはずです。ちょっと難易度が高いのは下水道局の建物が役所・官庁街から離れた場所にあるケースです。住所や電話番号から検索をかけて場所を特定し、地図アプリ等を頼りにしてたどりついて下さい。

観光案内所は土日・祝日も配布していることが多いのですが、市役所や下水道局で配布している場合、平日の昼間しか配布していない場合もあります。また、カードの配布場所や配布時間が変更になっているにもかかわらずネット上に残っている古い情報に邪魔をされてしまうことがとてもよくあります。事前に公式サイト(下水道広報プラットホーム)で最新情報を確認してから行動してください。

マンホールカードは有料なの?

カードそのものは全て無料で配布されています。しかし有料のイベントに参加した人だけに配布されるパターンや、配布場所への主な交通手段がクルマで、なおかつ配布場所周辺の駐車場が全て有料になっているケースもあったりします。

マンホールカードが人気化している背景

入手のハードルが高い

マンホールカードは各自治体が指定した場所(しかも一ヵ所のみ)、さらに限られた時間内にしか配布していません。そのため、コレクションするにはそれなりの手間や費用、そして覚悟が必要となります。

しかし逆に、そうしたハードルの高さがあるからこそ入手できたときの達成感が大きくなり、マンホールカードをより魅力的なものにしていると言えるでしょう。

また、どの自治体のカードであっても同じ質感、同じ寸法、同じ雰囲気のものにするため、一つの印刷会社だけで全てのカードの製造を担当し、全国各地の自治体に発送するシステムを取っています。これによりコレクターの収集意欲を高めることに成功しています。

「マンホーラー」と呼ばれる愛好者が増加

路上観察の一環としてマンホールの写真を撮ったり、そのデザインや使用形態から下水道にまつわる歴史を紐解いたり。楽しみ方や関わり方は人それぞれで多岐にわたるかと思いますが、数年前から、そうしたマンホール愛好者を総称して「マンホーラー」と呼ぶのが一般的になっています。

インターネット上に「マンホーラー」という言葉が初めて現れるのは2004年5月(筆者調べ)。

しかし、まだそのときは偶発的に発せられた言葉にすぎず、広がりを見せないままいったん消滅します。

その後、局地的・偶発的に発せられては消え、発せられては消え、を数回繰り返したあと、マンホール愛好家同士の会話の中で「マンホーラー」という言葉が普通にキャッチボールされるようになるのは2009年の夏頃から。そして2011年以降は倍々の勢いで使用頻度が増し、一般的な言葉として認知されるようになっていきます。

ちなみに、必ずしもマンホーラー全員がマンホールカードを集めているわけではありません。ここはハッキリさせておきたいところです。

その他マンホールカードに関するあれこれ

レアカードの存在

過去にはマンホールサミットの会場でのみ配布されたプロモーション用のカードも存在しているようです。また、印刷・製造の初期ロットにおける蓋の画像のくすみや汚れ(マンホールのサビ?)を2ロット目から修正したようなケースだと、初期ロットのカードにレア感が発生します。

同じように、途中のロットから「ピクトグラムの項目の変更」「位置座標の誤りの修正」「製造管理ナンバーの誤りの修正」「微妙な色合いの変更」などが行われた結果、それ以前のロットにレア感の生じているカードがいくつかあるようです。

ちなみに、いわゆる「キラ」と呼ばれるようなプレミアムカードは2020年6月現在、1枚も発行されていません。

海外のマンホール事情

日本を訪れた外国人観光客が、マンホールの蓋の複雑なデザインを見て「アメイジング!」とSNS上で拡散するケースがあることからもわかるように、どうやら諸外国にはデザイン性の高いマンホールの蓋がほとんど存在していないようです。ましてやマンホールの図柄でトレーディングカードのようなものを作ってしまう国なんて日本以外にないでしょうね。

マンホールカードに対する当サイトのスタンス

あくまでキッカケの一つ

マンホールカードの存在は、あくまでも「その街を訪問するきっかけ」であり、当サイトはマンホールカードの収集そのものを最終目的とはしていません。カードをより多く手に入れるために次々と移動を繰り返すのではなく、現地にとどまってご当地グルメを食べたり、風景写真を撮ったり、おみやげを買ったり、面白い物件を見つけてツッコミを入れたり、ときには宿泊もしたり。

そうすることで、マンホールカードを配布している自治体が活性化するためのお手伝いができればと思っております。今は、あまりにも微力すぎますが、いつかは、きっと、私だって……。野心がないこともありません。